我々が、高知・津野町にある「道の駅 布施ヶ坂」に車で何時間もかけて向かった理由は、コンニャクのおでんが食べたかったからである。

ソルティ「コンニャクのおでんのために津野町まで行く人、普通おらんよね」

竜一「ここに一人おるわ」

本記事執筆時点より8年前の2012年にも短い記事にしたためているが、竜一は「道の駅 布施ヶ坂」のコンニャクおでんが大好きで、津野町に頻繁に足を運んでいるのだ。

さて、6年ぶりとなった今回の津野町遠征……。

ソルティ「全然頻繁に行ってないやん!」

結論を言うと、「道の駅 布施ヶ坂」のおでん屋さんはなくなっていた。

終わり。

「残念やったね、帰ろう」

……なんて本当に帰ると、子どもが号泣モード突入するから、道の駅の正面にある「布施ヶ坂公園」で遊んでいくことにした。

今回は竜一と、妻・ソルティのほかに、娘・バイオレット(4歳)と、息子・ホーリー(1歳)の家族4人全員が登場する神回である(神回とか自分で言うタイプ)。

どいつもこいつも外国人っぽい名前だが、これは和名だと生々しいかなと、著者・竜一が考えた仮名であり、実際には、どいつもこいつも高知県生まれ高知県育ち悪そうな奴は大体友達にいないはずのZEEBRAも驚くバリバリの高知県民である。

布施ヶ坂公園のローラースライダーを満喫(事件も起きる)

道の駅の正面にある「布施ヶ坂公園」。

"コンニャクおでんを食べる → 布施ヶ坂公園"のコースは事前に決めていたため、娘のバイオレットのテンションは高かった。

「パパー!はやくー!」

と言いながら、公園の方向へドンドン走っていく。

何を隠そう(何も隠してないけど)、バイオレットは高知有数の公園好きなのである。

「はっやっくっ!はっやっくっ!」

布施ヶ坂公園は山の斜面を利用した公園になっていて、「道の駅 布施ヶ坂」とのあいだを隔てる国道と同じ高さに、全長・約100メートルのローラースライダー(すべり台)のスタート地点が存在する。

このローラースライダーが、布施ヶ坂公園の名物にして、布施ヶ坂公園唯一の遊具である。

そして何を隠そう(何も隠してないけど)、我が家のマイカーのトランクには、ローラースライダー用の"ソリ"が常備されている。

バイオレットはピンク色のソリをお尻に敷いて、何の躊躇もなくローラースライダーをすべっていく。

1つ目のコーナーで、手でブレーキをかけて止まりながら手招きする。

「パパー!はやくー!」

ソルティも言う。

「パパ!はよう行っちゃって!」

「いやいや、これ絶対怖いやん」

「行っちゃってや!一人やったら可哀想やろ?」

「いやいやいや、無理やり行かされる俺のほうが可哀想やわ。こんなん絶叫マシン、俺イヤなんよ」

「大丈夫、大丈夫。昔、三宝山にあったジェットコースターより怖くない」

ソルティの手には、水色のソリが握られている。

「はい、行ってきて」

と、ソリを手渡す。

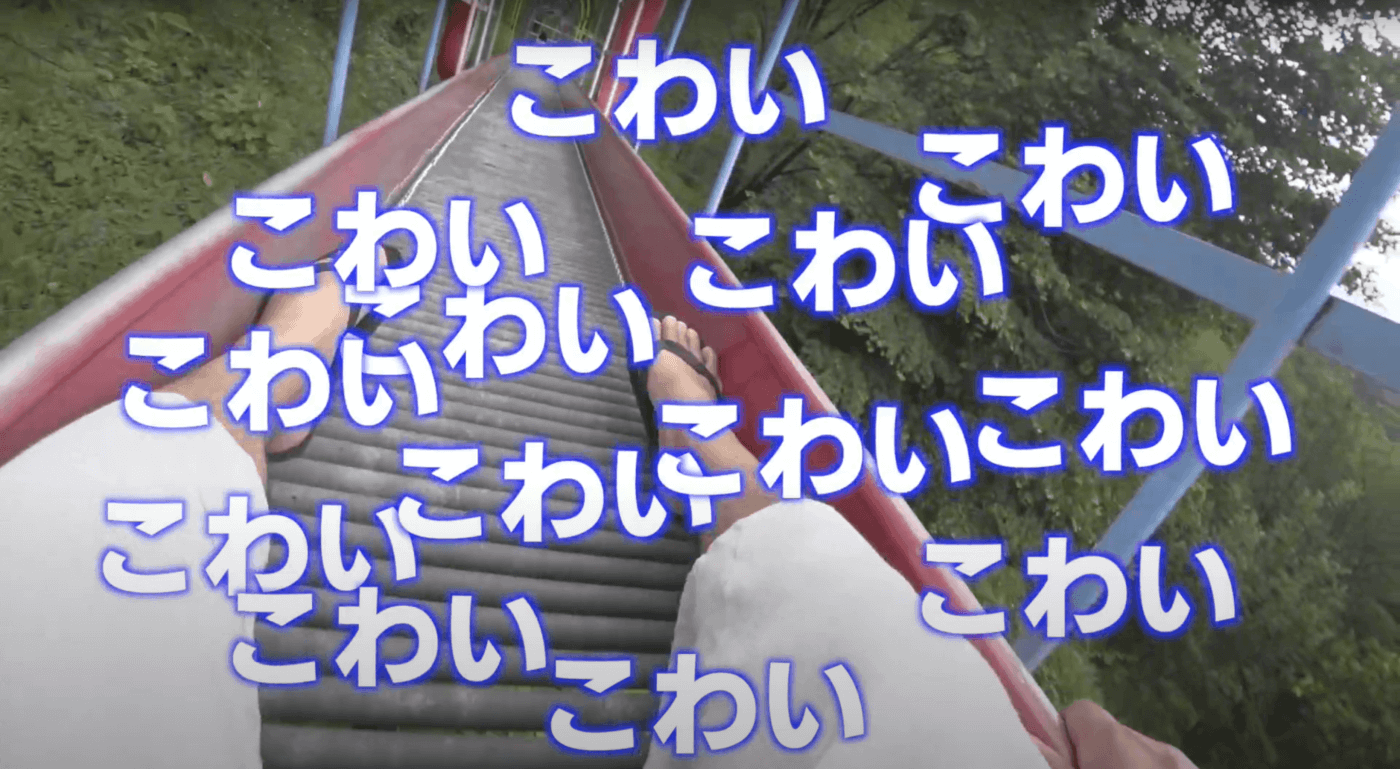

観念した竜一はソリを受け取り、叫びながらすべった。

「怖い!しぬー!」

バイオレット(4歳)は余裕である。

「パパー!いくでー!バイオレットについてきてね!」

「ぎゃー!怖い!怖い!プギャー!」

などと意識を失いそうになりながらすべり終えると、ゴール地点にいた知らない男の子と女の子が、竜一を見てニヤニヤと笑っている。

「めっちゃ怖かったわ……!」

竜一がつぶやくと、知らない子ども二人は「あはは」と失笑した。

竜一、子どもに笑われる。

すべり終えたあとは、斜面に設置された階段を何段も上って、国道に面したスタート地点に戻らなければならない。

「おっさんにはキツいわ」

「おっさんってなに?」

「おじさんのことよ」

「パパおじさんなが?」

「お爺さんよ」

「えー!おじいさんなが?ギャハハ!」

竜一、我が子にも笑われる。

(まあ、これは笑いを取りにいった結果やから)

そのときだった。

「あ、あれ……?」

スマホがない。

ズボンのポケットに入れていたはずの、スマホがないのである。

「ホントにない……」

竜一、スマホを紛失する。

「ごめん、パパ、ケイタイ失くしたみたい」

「パパ、ケイタイなくなったが?」

「うん……」

竜一、ちょっとダサい。

長い階段を上ったことによる汗と、冷や汗を入り混じらせながら、スタート地点に戻ってきてソルティに言う。

「ポケットに入れちょった、スマホがない」

「ええっ!車やないかね?」

「車になんかない!俺はさっきまでスマホ絶対ポケットに入れちょった」

「まあ一応、車見てきい」

と言われた竜一は、まあ一応車内を確認したが、スマホは見つからなかった。

そして段々と、自分の顔面から血の気が引いていくのを感じていた。

竜一、顔面蒼白。

「ちょっとホーリーもすべりたいみたいなき、バイオレットも連れて3人ですべってくるわ。あんた荷物見よってね」

もはや、そんなソルティの声もほとんど耳に入らなかった。

「うん……」

力なく返事する竜一には、目の前で話しているはずのソルティの声が、何メートルも向こうから聞こえてくるように感じられていた。

「コンニャクおでんはない。スマホも失くなる。厄日やのぉ……」

数分後――。

ローラースライダーをすべり終えて、竜一が待つスタート地点に3人が戻ってきた。

ソルティの手に何かが握られているのが見える。

「あったで!」

それは間違いなくスマホだった。

「どこにあった?」

「すべり台の途中に引っかかっちょった」

「よかった……」

緊張の糸が解けた竜一は、スマホを受け取ると、胸をなでおろしながらヘナヘナとその場に座り込んだ。